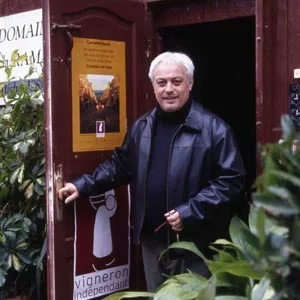

Gaillac: Les quatre vérités de Michel Issaly. Publié le 03/01/2025. Article de la Dépêche du Midi du Tarn.

L’ancien président national des Vignerons Indépendants a des jugements tranchés sur le vignoble, les choix stratégiques et les défaillances dans son organisation. Jamais méchant, souvent incisif, Michel Issaly n’hésite pas à prendre les institutionnels du vignoble à rebrousse poil. Il n’est pas pour autant un franc-tireur, puisqu’il a présidé les Vignerons Indépendants de France de 2008 à 2014. Mais sur tous les sujets du moment, celui qui est à deux ans de la retraite et n’a toujours pas trouvé repreneur pour les 5 hectares du domaine de la Ramaye parle cash. L’arrachage ? « Ça fait vingt ans qu’on nous dit qu’on « réfléchit ». Il y a vingt ans, on a arraché comme des malades, aujourd’hui, on arrache comme des malades : 18 % des vignes, on est le deuxième en France pour l’arrachage. En fait, on n’a réfléchi à rien. Mais après tout, tomber à 4 000 ha, c’est peut-être la bonne solution pour relancer le vignoble ». Deuxième round, la Fête des Vins. » Elle est programmée le 1er août ? C’est une ineptie, les juillettistes sont sur le départ, les aoûtiens pas encore arrivés. On avait essayé cette date il y a une vingtaine d’années, on s’était planté, on avait dit : jamais plus ». Sur le contenu de la fête, il n’est pas plus accommodant. « J’ai fait 40 % de chiffre en moins et j’ai fait déguster pour 870 euros. Ça devient un abreuvoir pour les jeunes. Les grosses structures peuvent se le permettre, les petites non ». Réussites individuelles et faiblesse du collectif La crise du vignoble ? Dans un premier temps, Michel Issaly se fait conciliant, mais pour mieux contrer ensuite. « Ce n’est pas pire qu’ailleurs. Mais on devrait s’inspirer du Jura et du Muscadet, ils étaient à la rue il y a vingt ans, ils se sont remis en question en hiérarchisant leur offre. Chez nous, on a des réussites individuelles, mais le collectif est inexistant ». L’absence de repreneurs ? Là, il cogne dur. « Pourquoi voulez-vous qu’on investisse ici ? C’est n’est pas rentable. L’appellation a perdu de la visibilité. On peut claironner ce qu’on veut : Gaillac n’est pas connu au niveau national ». Et pourtant, Michel Issaly croit aux vertus de l’appellation quand d’autres s’empressent de la quitter. « L’AOP peut évoluer, c’est même nécessaire, mais elle porte les valeurs des anciens. Il faut la garder, même si on fait une gamme plus large, avec des rouges à boire rapidement pour aller dans le sens des consommateurs ». L’agroécologie et la diversification ? Là, il rejoint le petit peloton de ceux qui s’y adonnent. « On ne pourra pas vivre de monoculture mais à condition de mettre en place des filières commerciales. Je vois planter des oliviers partout. Pour l’instant, l’huile se vend car il y en a peu et pas de stock. Mais quand on va augmenter, tomber en concurrence avec l’Espagne, l’Italie, la Tunisie, que va-t-il arriver si l’on n’a pas de filière en place ? ». L’agroécologie, Michel Issaly la pratique depuis vingt ans au moins, mais il en présente les risques. « C’est d’abord une baisse des rendements. Les responsables politiques et syndicaux en font un outil de marketing, mais s’ils ne la soutiennent pas, les paysans n’iront pas vers l’agroécologie ». Michel Issaly est longtemps passé pour le Cassandre du Gaillacois, l’empêcheur de tourner en rond, annonciateur de tuiles qui n’arrivaient pas. Aujourd’hui, ce qui pouvait passer pour du pessimisme prend des airs de lucidité.

Gaillac: L’espoir et les difficultés des "vins naturels". Publié le 05/01/2025. Article de la Dépêche du Midi du Tarn.

Il existe un marché pour ces vins bio sans sulfites. Mais ils supposent une maîtrise technique précise dans la vigne et dans la cave. Le point avec un des plus anciens producteurs. Mauzac hors d’âge est un vin de déstockage : en termes de marketing, ça commence mal. Mais à l’arrivée, il y a des chances que des consommateurs avertis fassent fondre le petit stock de 2 500 bouteilles collectors (à 19 euros) qui dorment dans la cave du domaine de La Ramaye. Michel Issaly l’a annoncé : dans deux ans, il met les voiles. « J’avais du stock de Vin de l’Oubli. J’en garde qui sont vendus comme tels, mais j’ai décidé de mélanger en sortie de barriques quatre millésimes, tous élevés sous voile ». Le 2010 a douze ans de barriques, il apporte puissance et longueur en bouche. Les millésimes 2015 et 2016 confèrent à l’ensemble un équilibre et le 2018 sa rondeur, qui le rend plus facile à déguster pour des non initiés. Dans l’esprit de Michel Issaly, ce Mauzac Hors d’âge est porteur de mémoire, celle du domaine, de Maurice, son père qui faisait ce genre de vin dans la plus grande discrétion. Michel a apporté son sens du marketing et ses réseaux dans les Guides parisiens. Il est aussi un des défenseurs des vins naturels, mais il récuse le mot de « pionnier ». « Les vins naturels, les grands-parents en faisaient dans les années 60. Quand est arrivée l’œnologie moderne, on les a abandonnés pour y ajouter des « préparations œnologiques ». Quand j’ai repris le domaine en 1988, j’ai d’abord gardé un peu de soufre, mais j’ai abandonné le reste. Et en 1989, je suis passé au sans sulfite. Au départ, c’était dur. Heureusement, le terroir ici le permettait, mais commercialement il fallait tout expliquer ». La crise touche tout le monde Les vins ni filtrés ni collés avaient un peu de dépôt en fond de bouteille. La clientèle âgée y était habituée, mais les nouveaux consommateurs tournaient le dos à ce qui ressemblait à des loupés. « Pour qu’ils soient stables et passent le cap d’un certain vieillissement, il y a deux conditions préalables : un raisin impeccable, et une parfaite hygiène de cave ». Michel Issaly se souvient des précurseurs, les Laurent, Leduc, Lecomte, Brureau. « Pour eux, c’était une philosophie. Ils étaient dans le vrai, on s’en est inspiré. On ne parlait pas de vins naturels. On voulait juste faire des vins de terroir, en intervenant le moins possible à la cave, en gardant la « naturalité » du jus de raisin ». L’idée a mis du temps à faire son chemin. D’autres voies se sont ouvertes, comme la biodynamie. Les petites structures ont trouvé dans les vins naturels une « niche » conciliant leurs convictions et un espace commercial pour des consommateurs urbains, attachés à la typicité d’un terroir, à la personnalité d’un vigneron et de son histoire. Aujourd’hui la crise les touche comme les autres.

L'INTEGRATION HARMONIEUSE DE LA NATURE AU SEIN DE NOTRE VIGNOBLE A TOUJOURS ETE UNE PRIORITE:

Notre démarche a toujours eu pour ambition d’ouvrir nos vignes à la plus grande biodiversité possible et à un retour des équilibres de l’ensemble de notre univers vivant (végétal, animal, bactérien, mycorhizien, humain…). Toutes nos pratiques (interventions ou non-interventions) visent à favoriser un écosystème riche et équilibré, essentiel à la santé, à l’immunité et à la productivité de la vigne et des autres cultures nourricières (arbres, plantes aromatiques et médicinales, légumes, céréales, fleurs…). En observant depuis des années, en écoutant et en laissant s’organiser les choses la nature nous enseigne l’importance de l’adaptabilité et de la résilience. Cela nous permet d’ajuster nos pratiques pour que notre petit territoire survive et prospère malgré tous les défis climatiques croissants. Protéger nos sols a toujours été au cœur de nos préoccupations, tous les évènements climatiques que nous voyons s’accumuler depuis quelques années nous ont appelé à revoir notre relation avec ce qu’il y a sous nos pieds. Nous avons depuis plus de vingt ans remplacés, au maximum de ce que nous pouvions faire, nos interventions mécaniques par un travail plus souple et réalisé le plus souvent possible par la main de l’homme. Cela permet de retrouver des cycles beaucoup plus équilibrés entre le carbone, l’azote et l’humus pour enrichir nos sols en engrais naturels, un processus qui fixe les minéraux, limite le lessivage, facilite la mycorhize (le résultat d’une symbiose entre un champignon et une plante), la rétention d’eau et aide le développement du vivant et l’activité biologique avec beaucoup plus de nutriments dans les aliments que nous consommons (meilleure immunité). Année après année nous observons une accumulation plus importante des couches d’humus qui limitent les températures au niveau du sol et la rétention d’eau tout en permettant aux arbres et autres végétaux de jouer leur rôle de climatisation, de purification de l’air et d’évapotranspiration qui donnent plus loin les pluies salvatrices.

Lettre à un ami Michel Issaly un vigneron très indépendant… Le blog de Jacques Berthomeau à la date du 16 mai 2014.

Dans le petit monde des dirigeants professionnels français du vin que j’ai côtoyé tout au long de ma carrière, Michel Issaly, vigneron à Gaillac, occupe à mes yeux une place particulière. À la tête des Vignerons Indépendants de France (VIF), autrefois dénommé Confédération nationale des caves particulières (CNCP) jusqu’en septembre 2002, pendant 6 années il a su faire entendre une petite musique originale, celle d’un vigneron de conviction joignant le geste à la parole. Au sein d’un mouvement, dont l’histoire était fortement imprégnée par son opposition à la coopération viti-vinicole, Michel, avec un sens politique dont les élus politiques devraient s’inspirer, a su faire entendre une petite musique plus originale que celle d’une stricte opposition de modèle économique. Et pourtant, je peux l’écrire maintenant qu’il n’est plus Président des VIF, Michel n’était pas forcément représentatif de la base d’un mouvement beaucoup moins homogène qu’il n’y paraît.

Mon propos ce matin n’est pas de faire une analyse sociologique et économique des vignerons indépendants, ceux-ci s’apparentant par leur activité à des artisans-commerçants, mais de vous parler de Michel. C’est un lecteur de la première heure et surtout un ami fidèle, un vrai. Lors de la parution de mon rapport, en 2001, en dépit des turbulences surtout languedociennes, Michel m’a toujours témoigné publiquement, dans le respect de nos différences et de la nature de nos responsabilités, amitié et soutien. Sur beaucoup de sujets nous étions en plein accord : l’opposition stérile entre vin artisanal et vin industriel, l’AOC perçue comme un droit acquis, la dévalorisation du vin de table, le lien au terroir, la dérive orchestrée par les « petits génies » de l’UE de la définition du vin bio, le « passez en IGP » pour certaines AOP volumiques… Je lui avais même adressé une lettre Cher Michel Issaly qui appelle de ses vœux l’éclosion d’un leader charismatique dans le monde du vin link

Prendre ses responsabilités, prendre des responsabilités, des responsabilités nationales surtout, n’est pas chose aisée lorsque l’on est de surcroît un petit vigneron du Tarn. Il est plus facile, comme le font certains, de se contenter de pester dans son coin, de vouer les bureaucrates aux gémonies, de critiquer durement les dirigeants professionnels, de railler les politiques, de tailler en pièces les prohibitionnistes, sans pour autant s’engager dans le combat collectif. Pas le temps, pas l’envie, toutes les raisons sont bonnes pour laisser à d’autres, pas forcément les meilleurs, des mandats indispensables à la représentation des vignerons par des corps intermédiaires. Notre pays confond corporatisme, l’exemple du maintien bureaucratique des droits de plantation en est un bel exemple, et indispensable dialogue avec les décideurs du niveau national et européen. Notre goût immodéré pour la confrontation frontale, stérile, nous fait accoucher d’un immobilisme mortifère. Michel Issaly, avec pugnacité, élégance, simplicité et conviction, n’a pas hésité à mettre les mains dans le cambouis, à tenter de faire bouger les lignes, à sortir des postures purement syndicales et corporatistes. Les pesanteurs sont telles, les baronnies si cadenassées, que l’engagement de Michel Issaly doit être salué et apprécié à sa juste valeur.

Chapeau Michel, et merci !

Mais Michel est bien sûr un vigneron, et un très bon.

La preuve : le caviste de référence de la capitale, l’aveyronnais du nord Philippe Cuq, dans son Lieu du Vin propose à ses amateurs du Michel Issaly. Je lui ai posé la question à son retour d’un séjour en son Aveyron natal, pourquoi ce choix ? « Il y a quelques années, avant que d’être professionnel, l’amateur que j’étais fréquentait assidûment le salon des vignerons indépendants. Parmi la masse – plutôt qualitative il me semblait – certaines rencontres se détachaient. L’une d’entre elle s’est faite autour de cépages aux noms venus de loin et qui émoustillaient le curieux, l’original que j’étais déjà (mon adresse était lendelel@wanadoo.fr et je me régalais déjà de mansois et de savagnins non ouillés). Un dénommé Michel ISSALY m’a fait faire une dégustation dont je me rappelle encore : il était question d’équilibre des vignes, de respect du terroir et de l’histoire, de temps nécessaire à la construction du plaisir… On a fini par du mauzac, un Vin de l’Oubli que je n’ai jamais oublié. Voilà pourquoi, maintenant professionnel, j’ai saisi la première occasion pour aller déguster les vins de la Ramaye, et devinez quoi ? Il y a du Vin de l’Oubli au lieu du Vin. Parce que je n’oublie jamais ni mes amis ni mes plaisirs… »

Publi shed by JACQUES BERTHOMEAU dans berthomeau le 16 mai 2014.

Portrait : Michel Issaly, plaidoyer pour le vin d’artisan Par Florence Bal (article la RVF en 2013).

À Gaillac, dans le Tarn, cet amateur de rugby est devenu aussi incontournable que Robert et Bernard Plageoles. Comme eux, il a choisi de faire revivre les vieux cépages dans des vins blancs et rouges “naturels”. Des crus pleins de personnalité, aux antipodes des vins technologiques.

À Gaillac, dans le Tarn…

Impulsif, Michel Issaly fait parler son cœur…

À Gaillac, dans le Tarn, Michel Issaly, est un vigneron hors normes. À la tête d’une très petite structure de 5,8 hectares, le domaine de la Ramaye à Sainte-Cécile-d’Avès, il se bat pour défendre le pluralisme et la diversité dans l’univers du vin. Michel Issaly revendique ainsi le droit d’élaborer des vins « qui ne sont pas dans la ligne dominante ». Ses clients et les amateurs de passage sont invités à « se décomplexer ». On peut lire sur ses flacons : « Vous avez le droit de ne pas aimer ce vin, car il est à l’opposé des vins technologiques qui sont eux vinifiés pour plaire à tout le monde ». Vous voilà prévenu. Vous aimerez ou vous détesterez ses vins, trois blancs et trois rouges. Michel Issaly assume. « Mes vins s’adressent à des hommes et à des femmes capables de comprendre ce qu’il y a dans la bouteille », explique-t-il, revendiquant des « vins complexes, robustes, faisant la part belle aux arômes secondaires et tertiaires ».

En ce moment :

Toujours prompt à tenter un coup d’éclat individuel, en bon rugbyman gascon, Michel Issaly est aussi garant du jeu collectif. Un pour tous, tous pour un ! Adhérent de Terres de Gaillac, une association de dix fleurons du vignoble, il vient d’être élu président des Vignerons indépendants de France. Un événement pour un non-Languedocien ! Dans le vignoble, il vinifie son premier millésime en 1983, mais ne s’installe sur le domaine familial qu’en 1991. En 1993, il divise la surface de vignes par trois et se concentre sur ses vins à forte valeur ajoutée. Plus que de l’audace, une révolution ! « Sûr de son coup », il défend bec et ongles son modèle.

Il conserve des terroirs de calcaires friables, de galets roulés ou de gravières, aux expositions variées pour limiter les risques climatiques. Il emboîte le pas à Robert et Bernard Plageoles (domaine des Tres Cantous), les locomotives du vignoble gaillacois, qui ont ressuscité les vieux cépages autochtones. Il relève le défi de vinifier « ce qui ne se fait nulle part ailleurs » : les cépages duras, braucol, prunelard en rouge ; len de l’elh, mauzac et ondenc en blanc. Il ne conserve qu’un hectare de syrah et de merlot. En vivre n’est pas si simple. « Une petite structure paie tout au prix fort, reconnaît-il. Les coûts de revient explosent ».

Impulsif, Michel Issaly fait parler son cœur…

Impulsif, Michel Issaly fait parler son cœur, ses tripes, son terroir. Les vins sont vinifiés « naturellement ». Il n’ajoute ni sucre, ni levures, ni enzymes… excepté un minimum de soufre. Un pari risqué. Il confesse « de nombreuses erreurs et des cuvées ratées » : par exemple, des blancs secs ou doux marqués par l’oxydation (le mauzac y est très sensible) ou avec des acidités volatiles incroyables… Des vins « surprise », incontrôlables, qui évoluent à leur façon. « C’est le prix à payer pour avancer », assure Michel Issaly.

Le consommateur, lui, doit faire preuve de patience et de méthode pour apprécier ses vins à leur juste valeur. Six à huit heures d’aération sont nécessaires pour éliminer gaz carbonique et réduction. Carafer les cuvées Combe d’Avès, un assemblage de duras et braucol, et Le Grand Tertre, un vin de pays des Côtes du Tarn à base de prunelard et de braucol, est obligatoire. Peut-on être un vigneron exigeant et un syndicaliste à l’échelon national ? Oui, clame l’ex-talonneur qui retrouve là « un vrai combat », une équipe, des valeurs humaines. Sa priorité : face à l’industrialisation, préserver un modèle artisanal en explorant l’expression du terroir, seul salut à ses yeux.

Ses quatre facettes :

- Date et lieu de naissance : le 1er avril, à Gaillac.

- Vigneron depuis : vingt-quatre millésimes.

- Sa cuvée favorite : vin de pays des Côtes du Tarn Le Grand Tertre 2006 (23 €).

Son dernier coup de cœur : le faugères Cuvée Jadis 2002 du domaine Léon Barral. Exceptionnel.

En cessant de labourer les sols, on pourrait réduire l’impact de l’agriculture sur le climat de 30 %:

Publié: 17 mai 2021 sur : The Conversation : L’expertise universitaire, l’exigence journalistique.

Auteurs:

Professor in Soil Physics and Director of the Hounsfield Facility, University of Nottingham

Research Fellow in Environmental Science, University of Nottingham

Associate Professor in Environmental Science, University of Nottingham

Les exploitations agricoles ne crachent pas de fumée. Cela porte à croire que leur contribution aux changements climatiques est négligeable. Pourtant, l’agriculture est responsable de 26 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre.

Les tracteurs qui fonctionnent au diesel rejettent du dioxyde de carbone (CO2) dans leurs gaz d’échappement. Les engrais épandus dans les champs produisent de l’oxyde nitreux. Et les microbes présents dans les intestins du bétail génèrent du méthane.

Le simple fait de travailler la terre – en l’ameublissant avec des charrues et d’autres machines – expose le carbone enfoui dans le sol à l’oxygène de l’air, ce qui permet aux microbes de le convertir en CO2. C’est ce que font habituellement les agriculteurs avant de procéder aux semis, mais que se passerait-il s’ils laissaient tomber cette étape ?

Dans une étude publiée récemment et menée dans des exploitations agricoles du Royaume-Uni, nous avons découvert qu’une approche appelée « agriculture sans labour », qui consiste à placer les semences dans des trous dans le sol plutôt que de travailler la terre, pourrait réduire de près d’un tiers les émissions de gaz à effet de serre liées à la production agricole et augmenter la quantité de carbone stocké dans les sols.

Et s’il existait une meilleure façon de préparer les sols pour les semis ? GLF Media/Shutterstock

Les jolis rangs de terre surélevée dans les champs labourés peuvent sembler faire partie intégrante de l’agriculture, mais la pratique sans labour est déjà très populaire dans différentes parties du monde, en particulier aux États-Unis.

Une seule machine est nécessaire pour creuser de petits trous pour les semis et elle ne parcourt le champ qu’une fois. Avec les méthodes traditionnelles, les agriculteurs utilisent plusieurs équipements pour labourer, herser, semer et enfouir les semences, alors que l’agriculture sans labour ne remue qu’une très faible quantité de terre.

Le labourage du sol dans l’agriculture traditionnelle crée de gros trous d’air qui se remplissent d’oxygène, entraînant la transformation du carbone présent dans le sol en CO2 par les microbes. Nous avons comparé le sol de champs labourés avec celui préparé selon l’approche sans labour en les passant aux rayons X, la même technique dont on se sert dans les hôpitaux pour examiner des os cassés.

Les champs non labourés comportaient moins de trous d’air, et ceux-ci étaient plus petits, c’est pourquoi ils généraient moins de CO2. La plupart de ces poches avaient été créées par des vers de terre et des racines qui avaient proliféré en l’absence de charrue et d’autres outils utilisés pour travailler la terre. Il y avait encore suffisamment de pores pour permettre au sol de bien se drainer et aux racines de descendre assez profondément à la recherche d’eau – un avantage important à une époque où la fréquence des sécheresses augmente à cause des changements climatiques.

En empêchant le surplus d’oxygène de pénétrer dans le sol et d’atteindre les microbes qui y vivent, l’agriculture sans labour fait en sorte que le carbone qui s’accumule lorsque les plantes meurent et se décomposent reste enfoui sous terre. Les exploitations que nous avons étudiées et qui pratiquaient le semis direct ont emmagasiné davantage de carbone dans leur sol au fil du temps, et plus cela faisait longtemps que les sols n’avaient pas été travaillés, plus la quantité de carbone stockée était importante.

Il est clair que les sols non remués rejettent moins de CO2 dans l’atmosphère. Mais les microbes présents dans les sols agricoles peuvent générer du méthane et de l’oxyde nitreux, et ces gaz ont un effet encore plus désastreux pour le climat. Le méthane est plus de 20 fois plus efficace que le CO2 pour emprisonner la chaleur dans l’atmosphère, et l’oxyde nitreux l’est environ 300 fois.

Dans notre étude, nous avons combiné les mesures des trois gaz à effet de serre provenant de sols labourés traditionnellement et de champs où l’on pratique le semis direct. Nous avons constaté que les émissions de ces derniers étaient de 30 % inférieures au total, les réductions les plus importantes étant observées dans les exploitations qui avaient recours au semis direct depuis plus longtemps – soit environ 15 ans.

Le fait de ne pas avoir à labourer le sol présente d’autres avantages pour les agriculteurs. Ils ont moins de préparation à faire, ont besoin de moins de diesel, grâce à une réduction de la machinerie lourde, et le tout se traduit par une diminution des coûts.

Malgré ces avantages, les agriculteurs du Royaume-Uni et de toute l’Europe sont lents à adopter l’agriculture sans labour. Selon une étude récente, seulement 7 % des terres arables sont cultivées de cette manière en Angleterre. Lorsque nous avons interrogé les agriculteurs, ils ont été nombreux à dire que le coût d’une machine de semis direct les en avait découragés. D’autres craignaient que ce changement n’entraîne une baisse de rendement par rapport à leurs méthodes éprouvées.

Les exploitations qui utilisent la méthode sans labour pourraient voir leur production diminuer au début si les graines ont du mal à germer dans un sol non travaillé, plus dur et moins oxygéné. Cela peut constituer un problème dans les premières années. Mais les données montrent que les vers de terre et les racines finissent par contribuer à rétablir une structure naturelle du sol, réduisant le problème au fil du temps.

Selon une étude de l’Université Cambridge, il n’y aurait pas de différences de rendement sur les dix premières années suivant la conversion d’une exploitation à l’agriculture sans labour.

Le passage au semis direct est à la portée du secteur agricole européen, où la pratique du semis direct est encore marginale, puisque la technologie a été testée ailleurs. Si les gouvernements parviennent à inciter les agriculteurs à procéder à ce virage, nos sols pourront retrouver leur fonction naturelle et emprisonner le carbone pour des décennies.

DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI :

« A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel ». Edgar MORIN (La méthode : N°6 Ethique).

Face à l’urgence climatique et aux violences économiques et sociales de ce début de siècle, il est évident que les vieilles recettes ont montré leurs limites. Ainsi, les dogmes du développement et de la croissance ont révélé qu’ils étaient incapables de mobiliser les énergies sans s’attaquer au stock de capital naturel disponible et aux fragiles équilibres des éléments climatiques. Nous devons nous en émanciper pour nous persuader de la non-durabilité du système. Or, ce n’est pas si simple car les discours de la pensée dominante sont souvent trompeurs ou démobilisateurs. Ils s’appuient souvent sur des oxymores illusoires : partenaires sociaux, développement durable, croissance verte, destruction créatrice… Alors, si les issues sont si difficiles à trouver c’est que les blocages au changement sont nombreux. Ils sont de plusieurs ordres et souvent intégrés de manière insidieuse sans que l’on s’en aperçoive car ils structurent les stratégies de domination du pouvoir en place.

Ainsi, la logique du profit maximum nous a menés dans une impasse écologique et sociale. Il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde fini.

Dés lors, comment en sortir ? Dans ce contexte tendu, quels sont les principaux obstacles qui empêchent le changement social et quelles sont les pistes pour inventer de nouvelles façons de vivre ?

1- Surmonter les angoisses occidentales pour…

L’homo-économicus a devant ses yeux une ligne droite qui, à perte de vue, fonce vers un futur totalement inconnu. Au sein du paradigme ethnocentrique occidental, le temps s’en va et ne revient pas. Dans ce contexte il invente le concept de projet, c’est-à-dire une élaboration hypothétique de la situation supposée meilleure qu’il doit atteindre. Il se projette vers elle, il avance à tâtons, parfois il se trompe de direction. Alors, il réajuste le tir et tout cela l’oblige à vivre intensément le présent tout en regardant vers le futur. Au final, il est très angoissé car il n’est sûr de rien hormis le fait que le temps passe. Il ne faut donc pas le perdre, il faut le remplir et rapidement parce qu’il ne connaît ni le jour ni l’heure où il devra faire le bilan. Et parmi les différentes manières de remplir sa vie, celle qui a beaucoup de succès depuis plus de deux siècles vise à accumuler des biens matériels.

En même temps, ce n’est pas seulement la satisfaction de posséder qui règle la vie mais la convoitise. Elle pousse les plus démunis à vouloir acquérir ce que possèdent les plus riches. Grâce à ce modèle diffusionniste, ils pensent pouvoir changer de statut social en augmentant leur niveau de consommation. En contrepartie, comme l’avoir génère la culture de l’apparence, de l’exhibition sociale, les nantis adore afficher leur niveau de consommation de manière ostentatoire. Ces comportements ne favorisent guère les relations sociales harmonieuses. Bien au contraire, ils génèrent des relations de méfiance, de frustrations, de mépris et de rivalité. Chacun se referme alors sur sa situation de classe et refuse de construire positivement avec l’autre. On assiste ainsi à un délitement du lien social.

- 2- …passer de la réflexion à l’action

Certains, sont déjà passés à l’action, ils ont vaincu les difficultés et ont franchi tous les obstacles au changement. Ils ont fait le choix d’harmoniser leurs objectifs et leurs pratiques de vie. Ils font l’expérience de vivre avec beaucoup moins de biens mais plus de lien. Ils retrouvent ainsi les plaisirs du vivre ensemble en harmonie avec les éléments du biotope. Mais leurs pratiques sont souvent isolées, peu médiatisés ou grossièrement caricaturées et ils ont du mal à faire société. Car chaque écolieu peut être comparé à un îlot qui a du mal à intégrer un archipel d’alternatives pour fédérer les pratiques et les espérances. La division est une des forces du modèle dominant qui profite ainsi de l’isolement de ses marges. Ainsi dans les années qui viennent, pour éviter une société à deux vitesses, il nous faudra choisir. Soit persévérer dans le productivisme et le consumérisme sans limites et se laisser aller aux projets des chefs d’entreprises et des nantis qui n’attendent qu’une chose : la poursuite du statu quo. Sachant que la contrepartie sera d’accepter de vivre dans une société de la peur, aseptisée, vulnérable, infantilisé, dépendante de la technique et qui continue à détruire les écosystèmes. Soit bâtir une société résiliente basée sur la sobriété et l’harmonie qui redonne du sens et des limites.

Mais bâtir un nouveau paradigme demande un engagement collectif. Les nouvelles générations ont besoin de nouveaux horizons pour s’ouvrir à des sociétés autonomes en capacité de maîtriser les choix techniques. Le défi est de taille… certes, mais il engage notre responsabilité pour construire enfin un monde qui nous ressemble.

3- Eduquer et émanciper

A n’en pas douter, ce changement de cap passe par l’éducation de la jeunesse, éduquer et pas seulement instruire ou transmettre un savoir. Développer avec les plus jeunes une conscience critique pour comprendre et analyser la situation du monde actuel qui concerne à la fois, l’environnement, les biens communs, la réciprocité, la coopération pour former des citoyens capables d’être acteurs solidaires. Car si l’on en croit Hartmut Rosa : « Si notre mondes est déréglé, désaccordé au sens musical du terme, c’est que, sous l’effet d’une contrainte d’accélération permanente et dans tous les domaines, notre rapport au monde lui-même est devenu pathologique. Tant dans le rapport à l’environnement (crise écologique), dans le rapport aux autres (crise démocratique) que dans le rapport à soi (burn-out) ».

L’objectif étant de redonner un sens à l’appartenance à une communauté. En effet, c’est au cœur d’une collectivité et au sein d’un espace local que l’être humain pourra dépasser son individualisme pour (re)devenir un être social, capable de tisser des relations avec autrui. Pour cela il s’agira d’ouvrir la voie de l’émancipation par la diffusion de valeurs collectives permettant d’atteindre un vivre et faire ensemble où chacun trouve sa place au sein du groupe. Ces efforts offrent un sens à la vie et procurent du bonheur. Le quotidien prend du sens lorsque nous sortons de nous-mêmes vers d’autres horizons centrés sur le collectif. On comprend ainsi que l’écologie doit être populaire et sociale. Car l’environnementalisme a eu tendance à centraliser les préoccupations et revendications écologiques. Or, si l’être humain est un élément du biotope, il doit être pleinement concerné dans sa diversité. Il s’agira alors de décoloniser l’écologie de la domination environnementaliste et de l’ethnocentrisme occidental en introduisant une critique de la colonisation et de l’esclavage pour rétablir une écologie-monde soutenue dans sa diversité, par toute l’humanité. L’écologie cessera, peut-être alors, d’être portée principalement par les urbains favorisés par leur capital culturel pour devenir enfin une puissante revendication collective portée par toutes les strates de la société. Face aux périls écologiques à venir, c’est la seule façon d’agir efficacement, ici et maintenant.

4- Un nouveau monde est en gestation

Un autre monde est en train de naître sous nos yeux, mais ce n’est pas toujours facile d’innover. En effet, il semble primordial de privilégier les idées, la réflexion et laisser libre-court à l’imagination mais, il ne faut jamais lâcher l’affect et la qualité des relations interpersonnelles pas plus que la puissance créative des mains. Chacun doit trouver sa place dans cette alchimie collective porteuse d’espérance. Ainsi, les alternatives doivent dégager des pistes de réflexion à partir de ce qui existe déjà. Dans cet esprit, trois sources peuvent ouvrir de nouveaux horizons sur les chemins de l’émancipation capables de faire sauter les obstacles de la domination du modèle économique néolibéral. Cela permettrait de répertorier et d’analyser les nombreuses expériences locales. Les ZAD, les expériences d’auto-éco-organisation et de permaculture… ont de plus en plus de visibilité même si elles sont souvent isolées les unes par rapport aux autres. Elles sont parfois précaires mais partagent en général des principes et des valeurs que le développement a éliminés, tel que : l’autonomie, la communauté, l’autogestion, la solidarité, la diversité, l’égalité, l’empathie entre l’humain et la nature, la spiritualité, le respect des cultures, la justice, la paix… et le bonheur ! Ces ilots de résistance sont autant d’expériences qui montrent qu’un autre monde est possible ici et maintenant.

Dans ce sens, Aurélien BARRAU écrit : « la vie, sur Terre, est en train de mourir. L’ampleur du désastre est à la démesure de notre responsabilité. L’ignorer serait aussi insensé que suicidaire. Plus qu’une transition, je pense qu’il faut une révolution. Et c’est presque une bonne nouvelle » … certains l’ont déjà compris car…

5- …créer c’est résister

La pensée dominante voudrait nous soumettre et nous apprendre à ne plus espérer. Notre réponse sera de savoir mieux espérer. C’est à dire sans illusions. En façonnant un espoir lucide, conscient des risques, capable d’endurer l’incertitude, l’attente, les échecs éventuels. Si rien ne se met en place, ce sont les politiques de relance inspirées par l’ancien monde qui vont ressurgir avec encore plus de virulence. Et aujourd’hui, la baisse du prix du pétrole va même rendre attrayante l’idée d’une relance grise qui va s’appuyer sur des énergies fossiles temporairement bon marché. Il est donc d’autant plus nécessaire de penser un autre monde et de lutter contre ce système thermo-industriel prédateur. Comme l’écrivait René DUMONT, nous devons faire notre possible pour que l’utopie recule chaque fois que nous faisons un pas dans sa direction. Ainsi Eduardo GALEANO affirme : « je m’approche de deux pas, elle s’éloigne de deux pas. J’avance de dis pas et l’horizon s’enfuit de dix pas plus loin. J’aurais beau avancer, jamais je ne l’atteindrai. A quoi sert l’utopie ? elle sert à cela : à cheminer ». La recherche de l’utopie nous invite donc à construire un nouveau récit émancipateur.

Dans ce sens, il convient de donner la parole à ceux qui sont sur le terrain, à ces experts du quotidien qui réinventent un autre vivre et produire ensemble. Ils créent des éco lieux ou des ilots de résistances à la marge du modèle dominant pour construire enfin une société qui nous ressemble.

Ecrit par Claude LLENA pour la revue « fruits oubliés », N° 76, automne 2020.

En présentation du livre : « Demain commence aujourd’hui », des auteurs Claude LLENA et François GRESIOU, aux éditions : « un jour une nuit ».

LA HAIE, UNE « SOLUTION FONDEE SUR LA NATURE »

Contrairement aux affirmations fréquentes dans le milieu agricole, les haies ne favorisent pas plus la dispersion des « mauvaises herbes » mais au contraire les régulent. Des travaux de l’INRAE démontrent que ces alignements de ligneux peuvent constituer une efficace solution de protection des cultures « fondée sur la nature ».

Des milliers de rapports, des expérimentations concluantes, des préconisations portées désormais par les plus hautes instances scientifiques et techniques : les « solutions fondées sur la nature » constituent l’un des sujets phares de la COP 15. En marge des négociations pour construire le cadre juridique de l’action des Etats pour stopper l’érosion de la biodiversité, les agronomes, écologues, hydrologues confrontent leurs expériences sur ces solutions qui utilisent les services rendus par la nature, comme par exemple les réhabilitations de zones humides servant à tamponner les crus, plus efficaces que les digues de protection, lesquelles sont onéreuses et gourmandes en matériaux. C’est dans ce cadre que vient de paraître les très intéressants travaux des scientifiques de l’institut national de recherche sur l’agriculture et l’environnement (INRAE), de l’université de Rennes, du CNRS et de l’Anses dans journal of applied ecology. Les haies sont les amies de l’agriculture !

Ces conclusions bouleversent des décennies de certitudes profondément ancrées chez des générations d’agriculteurs. Pour nombre d’entre eux, les haies sont des réservoirs d’adventices (le nom donné à ces plantes sauvages non désirées dans les champs cultivés) et d’insectes ravageurs de leurs récoltes. A la sortie de la seconde guerre mondiale, la « révolution verte » de modernisation de l’agriculture, avec l’arrivée des tracteurs, des engrais chimiques et des pesticides, a eu pour effet collatéral l’arrachage de ces alignements arborés qui gênaient par ailleurs la circulation des machines agricoles. En France, entre la fin des années 1960 et les années 1980, 600 000 kilomètres de haies ont été détruites, soit la moitié du linéaire total. Un phénomène général : en Belgique, 75% ont disparu, en Italie, la moitié sur la seule plaine du Pô, en Hollande de 30 à 50%, en Angleterre plus de 50%. En France, le rythme de 45 000 kilomètres par an d’éradication est passé à 15 000 kilomètres dans les années 1990 pour connaître une relative stabilisation depuis. Selon l’enquête Terruti-Lucas en effet, les haies ont continué de reculer de 8 000 hectares entre 2012 et 2014 et les bosquets, arbres épars et vergers continuent à être arraché aujourd’hui. En conséquence, le nombre d’espèces d’adventices favorables à la biodiversité a diminué de 67% ces trente dernières années.

Les adventices plus adaptées aux champs cultivés qu’aux haies,

Mais est-on bien sûr que les haies diffusent maladies et mauvaises herbes ? « Les adventices sont en réalité adaptées aux perturbations agricoles, et prolifèrent donc dans des champs cultivés, corrige Sébastien Boinot, chercheur à l’unité de recherche « biodiversité, agroécologie et aménagement du paysage » à l’INRAE et coauteur de l’étude. En revanche, les adventices sont moins aptes à se développer dans des habitats plus stables tels que les haies, où s’établit une végétation plus pérenne. Il est donc peu vraisemblable que les haies constituent une source de prolifération des plantes non désirées, du moment qu’elles sont bien protégées des perturbations agricoles. Par ailleurs, par leur influence sur le microclimat, les flux d’eau et de nutriments, les haies contribuent à augmenter l’hétérogénéité environnementale – gage de biodiversité – au sein des champs cultivés. Des études précédentes ont ainsi montré qu’une flore adventice diversifiée constitue un avantage pour les systèmes agricoles, en offrant des habitats et des ressources aux prédateurs des insectes ravageurs des cultures et en limitant la prédominance d’espèces végétales qui survivent mieux voire ont développé des résistances aux herbicides.

Mais au-delà de ces travaux théoriques, que se passe-t-il dans le bocage ? Pour le savoir, les chercheurs ont chaussé les bottes et effectué des relevés de plantes dans 74 champs cultivés situés dans des contextes paysagers différents – depuis des paysages ouverts jusqu’aux paysages bocagers comportant un réseau dense et complexe de haies, en prenant soin de distinguer, parmi les cultures, le bio du conventionnel. En caractérisant les préférences écologiques des plantes et leur association aux habitats cultivés et semi-naturels, ils ont pu tester les hypothèses de dispersion depuis les haies. « Nous avons ainsi démontré que les champs situés dans les paysages bocagers abritent une flore adventice plus diversifiée mais pas plus abondantes, et ce indépendamment du mode de production conventionnel ou bio », expose Sébastien Boinot.

Des mauvaises herbes de plus en plus résistantes aux herbicides

Il s’agit d’un résultat important car les agriculteurs font face à un sérieux défi. Aujourd’hui 266 espèces adventices ont développé des résistances aux herbicides dans le monde, ce qui montre que l’usage d’herbicide n’est pas une solution durable, sans compter son impact néfaste sur la santé des humains et des écosystèmes. Les adventices résistantes se propagent d’autant mieux que les plantes qui leur font habituellement concurrence sont, elles éradiquées par les traitements chimiques. En France il existe 25 espèces adventices résistantes aux herbicides, certaines envahissant aujourd’hui des régions agricoles très vastes, comme le vulpin et le ray-grass. Ces plantes entrent en compétition avec les cultures pour la lumière, l’eau et les nutriments. Et les agriculteurs sont aujourd’hui sans solutions puisque les herbicides sont devenus inefficaces. « Dans un contexte de mutation forte de l’agriculture vers une gestion plus durable des ressources naturelles, moins dépendante de l’utilisation d’intrants chimiques, il devient urgent d’identifier des leviers qui optimisent le compromis entre le maintien d’une flore adventice diversifiée et des services associés comme le contrôle de cette flore adventice au sein des agroécosystèmes, afin de limiter les pertes de rendement », plaide Sébastien Boinot.

La destruction des haies lors des dernières décennies avait déjà montré des effets pervers. Les inondations ne sont plus contrôlées par ces barrières naturelles, les sols des grandes parcelles sont érodés par les pluies, provoquant parfois des marées de boue, et l’intensification des récoltes sur ces grandes surfaces génèrent de grandes quantités de CO2, notamment par le labour profond. Sur la colonne « crédit » des haies bocagères, s’ajoute désormais un effet bénéfique – d’un point de vue agronomique et écologique – sur les adventices. L’une des cibles discutées à la COP 15 concerne justement l’usage des pesticides. Leurs effets délétères sur la biodiversité sont largement documentés, aussi les 195 états signataires de la convention sur la biodiversité doivent décider d’une diminution de moitié (voire des deux tiers pour les plus ambitieux) d’ici 2030 des trois millions de tonnes de phytosanitaires utilisées tous les ans dans le monde. Un objectif partagé par le plan Européen « de la ferme à la fourchette » qui a été adopter il y a maintenant quelques années.

Hélas en 2025 ce plan a déjà pris beaucoup de retard pour reconquérir la beauté ancienne des paysages agricoles, ramener de la biodiversité et se donner les moyens d’une autre façon de concevoir l’agriculture.

Texte écrit par les chercheurs de l’INRAE.

L’EAU DANS LA NATURE

L’eau est presque aussi ancienne que notre planète. Elle est apparue il y a 3 à 4 milliards d’années.

Depuis, son volume est resté globalement stable. C’est toujours la même eau qui circule sans cesse entre la mer, la terre et l’atmosphère.

1- Le mécanisme du cycle de l’eau:

Sous l’effet de la chaleur du soleil, l’eau s’évapore et monte dans l’atmosphère. On estime à 1000 Km 3 l’eau des océans qui, chaque jour, se transforme en vapeur et monte ainsi dans l’atmosphère. Cette vapeur emmagasine de la chaleur. Tôt ou tard (en moyenne huit jours), l’action du froid rencontré en altitude condense cette eau : les nuages se forment et il pleut :

64% de l’eau tombée sur les continents [évapotranspiration] s’évaporent à nouveau,

25% ruissellent et rejoignent les cours d’eau, les mers et les océans,

11% s’infiltrent et alimentent les nappes et les rivières souterraines.

Le cycle hydrologique n’a donc ni commencement, ni fin.

C’est toujours la même eau qui depuis sa formation à la surface de la Terre au tout début de son histoire est recyclée en permanence et passe par les différents états liquide, solide (glace) ou gazeux (vapeur d’eau). Cette circulation permanente constitue le cycle de l’eau. Sur la terre, il n’y a pas d’eau qui ne sera tôt ou tard impliquée dans cet immuable cycle, même si elle est restée captive pendant plus d’un millénaire. C’est pourquoi on peut dire que nous buvons aujourd’hui la même eau que celle qu’ont bue les dinosaures !

Circulation et stockage de l’eau

La circulation de l’eau au cours de son cycle peut être schématiquement décrite comme une sorte « d’aller-retour » entre les océans et les continents.

L’évaporation des eaux océaniques (surtout dans la région intertropicale) est la source d’eau principale. Cette eau, transportée par les vents, se condense et retombe en précipitations sur l’océan lui-même (4/5ème) et sur les continents (1/5ème).

L’eau précipitée sur les continents est, pour une part importante, rapidement réintroduite dans l’atmosphère (évapotranspiration) et pour le reste s’écoule plus ou moins directement [ruissellement de surface et infiltration] en direction de la mer où elle finit par retourner.

L’eau suit un cycle naturel, appelé cycle de l’eau ou cycle hydrologique. Ce modèle représente les différents flux entre les réservoirs d’eau, que celle-ci soit à l’état liquide, solide ou gazeux. En suivant ce cycle, l’eau se renouvelle incessamment, et permet de ce fait au monde vivant d’exister. L’eau qui est présente sur notre planète est la même depuis la création de la Terre, il y a près de 4 milliards d’années.

Les grandes étapes du cycle de l’eau

Le cycle de l’eau peut se décomposer en six grandes étapes, sept si l’on inclut la circulation souterraine de l’eau, parfois assimilée à l’étape de l’infiltration. Avant de rentrer plus en détail dans chacune de ces étapes, voici les différentes phases caractéristiques du cycle de l’eau, ou cycle hydrologique :

L’évaporation ;

La condensation ;

La transpiration ;

Les précipitations ;

Le ruissellement ;

L’infiltration ;

La circulation souterraine de l’eau.

L’énergie générée par le Soleil est le moteur du cycle dans son ensemble. C’est en effet l’énergie solaire qui provoque les différents changements d’état de l’eau, de la formation à la fonte des glaces, en passant par l’étape d’évaporation. Ce cycle hydrologique est un maillon essentiel pour permettre à l’eau de rester une ressource disponible pour l’ensemble des êtres et des espèces vivant sur la Terre.

Cycle de l’eau : de l’évaporation à la transpiration

L’évaporation constitue le passage de l’eau de l’état liquide à l’état gazeux. Sous l’effet du Soleil, l’eau des mers et des océans s’évapore dans l’atmosphère, déchargée du sel et des impuretés. Au contact de l’atmosphère, ce qui est donc de la vapeur d’eau se refroidit et se transforme en petites gouttes : ces dernières sont à l’origine de la formation des nuages. C’est ce que l’on appelle l’étape de condensation. Par l’action des vents, les nuages ainsi formés se dirigent vers l’intérieur des terres.

De leur côté, les différents végétaux puisent de l’eau à même le sol, qu’ils rejettent ensuite sous forme de vapeur d’eau. On parle ainsi de la transpiration des végétaux, qui représente 10 % environ des précipitations.

Des précipitations à l’infiltration

Les nuages quant à eux se déplacent, transportés par la circulation atmosphérique. Par l’effet de la gravité, l’eau qu’ils contiennent à l’état de vapeur retombe ensuite sur le sol, sous forme de pluie, de neige ou de grêle, soit à l’état liquide ou solide, en fonction de la température ambiante. L’eau qui n’a pas été absorbée par les sols terrestres ruisselle alors le long des pentes, pour se déverser dans les rivières et les lacs. L’eau est acheminée ensuite vers les mers et les océans. L’eau de pluie qui a infiltré les sols et les différentes nappes peut ainsi stagner plusieurs milliers d’années avant de retrouver les océans. Les rivières, lacs, fleuves et autres ruisseaux qui reçoivent les eaux de ruissellement sont aussi désignés comme des cours d’eau de drainage. On estime qu’un peu plus de la moitié des précipitations part en évaporation, tandis que le reste des précipitations forme ou recharge les nappes phréatiques.

La circulation souterraine de l’eau : l’ultime étape du cycle hydrologique

La circulation souterraine est justement le déplacement de l’eau à l’intérieur des sols. Après l’étape d’infiltration, l’eau circule en effet dans le sol, et atteint parfois un cours d’eau, comme nous l’avons vu. Et c’est lorsqu’il y a une importante accumulation d’eau souterraine que l’on assiste à la création d’une nappe phréatique.

2- L’évapotranspiration : le pouvoir des arbres:

Dans le cycle de l’eau, l’évapotranspiration, c’est-à-dire l’eau qui remonte dans l’air, naît de deux réactions différentes : le phénomène physique d’évaporation d’une part, et la transpiration des plantes de l’autre.

Le concept d’évapotranspiration est créé en 1948 par un géographe climatologue des USA, Thornthwaite. L’évapotranspiration désigne le processus par lequel l’eau liquide terrestre est renvoyée dans l’atmosphère environnant sous forme gazeuse. Cette eau provient de la sublimation de la neige, de l’évaporation de l’eau libre ou contenue dans le sol, et d’autre part de la transpiration des plantes. C’est la transpiration des arbres qui va nous intéresser ici…

La transpiration végétale

Les arbres ont besoin, pour leur croissance, d’eau, de nutriments et de CO2, qu’ils absorbent et stockent grâce au processus de la photosynthèse.

La sève brute circule, rafraîchit la plante, transfère les sels minéraux principalement vers les feuilles, véritables « usines de la photosynthèse ». La transpiration sert de moteur et permet d’acheminer l’eau et les nutriments jusqu’aux feuilles, de réguler les flux de sève en fonction des besoins des plantes et des conditions de climat et de limiter l’échauffement des feuilles. Cette transpiration a lieu dans les feuilles au niveau des stomates, petites ouvertures rétractables et au niveau des lenticelles réparties sur l’écorce du tronc et des branches de nombreux arbres.

Les stomates se ferment sous l’effet des contraintes climatiques (sécheresse, vent) pour éviter une perte en eau trop importante. La quantité d’eau rejetée par l’arbre à travers le phénomène d’évapotranspiration est très importante : 1 000 litres d’eau par jour pour un chêne, 75 litres d’eau pour un bouleau. Imaginez l’importance du rôle joué par une forêt entière !

L’évaporation provoque aussi le refroidissement

Lors de grandes chaleurs, on apprécie la fraîcheur que procure la forêt grâce à l’ombrage offert. Et grâce aussi à la transpiration des arbres avec son effet rafraîchissant très puissant résultant de l’évaporation, qui agit comme un climatiseur.

Mieux que le parasol, qui ne réfléchit que le rayonnement solaire, l’arbre réfléchit environ 20% du rayonnement solaire et en même temps refroidit activement l’air environnant en évaporant l’eau lors de la transpiration. Dans certaines conditions, les arbres peuvent ainsi refroidir l’air ambiant de 2° à 8°C. Également, en évaporant l’eau, les plantes émettent de l’oxygène mais également des phytohormones permettant d’envoyer des signaux chimiques aux autres plantes et certains animaux.

L’évapotranspiration est très importante dans le cycle de l’eau. Les sols rendus imperméables, les sols nus ou à faible couvert végétal, perturbent totalement ce cycle et augmentent les inondations tout en faisant diminuer l’évapotranspiration et donc les précipitations.

Le couvert forestier revêt donc une importance majeure !

3- Le réchauffement climatique dérègle tout le système d’évapotranspiration de la terre:

Les scientifiques de la NASA ont étudié 17 années d’observations gravitationnelles de notre planète pour comprendre comment le cycle global de l’eau évolue. La vitesse à laquelle les plantes et la surface terrestre rejettent l’humidité dans l’air a augmenté à l’échelle mondiale entre 2003 et 2019. Ces processus sont connus sous le nom d’évapotranspiration, et une nouvelle étude de la NASA a calculé son augmentation en utilisant des observations satellites. Les résultats publiés dans la revue Nature confirment une détérioration rapide, en l’espace d’une quinzaine d’années, concrétisant un assèchement accéléré de toute la planète.

En mesurant le changement de masse de l’eau entre les océans et les continents, les chercheurs ont déterminé que le taux d’augmentation de l’évapotranspiration — c’est-à-dire la quantité d’eau transférée vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau du sol et la transpiration des végétaux — est jusqu’à deux fois supérieur aux estimations en vigueur jusque-là. Ce résultat est important car l’évapotranspiration représente une branche essentielle du cycle mondial de l’eau, un cycle qui crée les conditions de la vie sur terre.

On se doutait bien qu’un réchauffement du climat devrait augmenter le taux d’évapotranspiration ; mais des mesures précises à l’échelle mondiale ont jusqu’à présent été difficiles à obtenir. « Notre étude a révélé que l’évapotranspiration a augmenté d’environ 10% depuis 2003, ce qui est plus que ce qui avait été estimé précédemment, et est principalement dû au réchauffement des températures », a déclaré Madeleine Pascolini-Campbell, chercheuse au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, qui a dirigé l’étude. « Nous espérons que ces informations sur le cycle de l’eau permettront de mieux éclairer le développement et la validation des modèles climatiques. »

La grande question est de savoir comment le taux d’évapotranspiration affecte le cycle global de l’eau. Lorsque l’humidité des océans circule dans l’atmosphère, une partie tombe sous forme de précipitations sur les continents. Une partie de cette eau se déverse dans les rivières sous forme de ruissellement, et une autre s’infiltre dans les sols. L’eau restante s’évapore de la terre et transpire des plantes pour retourner dans l’air.

La découverte de l’augmentation de l’évapotranspiration à un rythme plus rapide que celui connu jusqu’à présent a des implications pour comprendre comment le changement climatique pourrait affecter la Terre à l’avenir et mettre en péril la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions du monde. À mesure que la planète se réchauffe, l’évapotranspiration s’accélère, ce qui accélère l’assèchement des terres et de la végétation. Les régimes météorologiques peuvent également être affectés : l’augmentation de l’évaporation des terres peut créer des sécheresses dans certaines régions. Il s’agit d’un symptôme du réchauffement de la planète qui peut avoir des conséquences majeures pour les écosystèmes et les sociétés humaines, car le stress sur les réserves d’eau de surface et souterraine augmente.

« Les images de la fonte des glaciers et du rétrécissement des calottes glaciaires sont un moyen tangible pour nous de comprendre les impacts du réchauffement climatique », fait valoir Madeleine Pascolini-Campbell. « Mais des changements spectaculaires se produisent également dans d’autres composantes clés du cycle de l’eau de notre planète qui ne sont pas aussi visibles, comme lorsque l’eau s’évapore de la terre avant de pouvoir rejoindre les rivières sous forme de ruissellement. »

Textes extrait d’articles de l’office national des forêts (28/02/2022), de GEO (05/2023) et UP’ magasine (31/05/2021).